Affiche Very Bad Trip : Analyse d’un phénomène visuel et culturel #

Le rôle décisif des affiches dans la notoriété de la franchise #

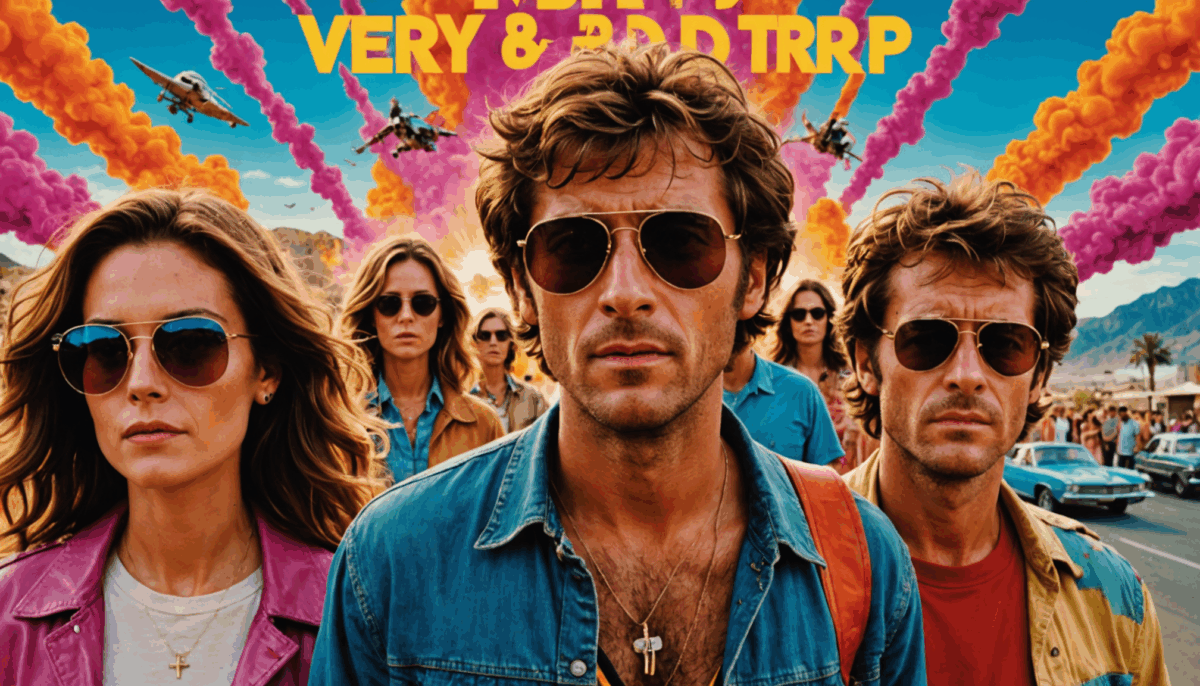

Face à la concurrence féroce de la comédie américaine, la saga Very Bad Trip a rapidement bâti une identité graphique unique basée sur des codes immédiatement reconnaissables. Dès sa sortie en juin 2009, l’affiche du premier volet pose les fondations :

- Fond beige/gris volontairement neutre pour mettre en lumière les visages et leurs expressions ahuries.

- Disposition centrale et équidistante de Bradley Cooper (Phil), Zach Galifianakis (Alan), Ed Helms (Stu), et présence périphérique de Justin Bartha (Doug) dans certains pays.

- Mise en avant d’accessoires, comme les lunettes noires de Alan ou le bébé brandi par Galifianakis, reliquat visuel du chaos narratif.

Ce choix structurel n’est en rien anodin : la composition focalise le regard sur la « gueule de bois » collective, traduite graphiquement par des teints blafards, des cernes prononcés, et une absence délibérée de glamour. Les affiches suivantes, pour Very Bad Trip 2 (2011) et Very Bad Trip 3 (2013), reprennent ces codes tout en amplifiant la notion de déchéance visuelle : décors urbains dévastés et éléments exotiques s’y ajoutent, tandis que le placement des acteurs demeure strictement aligné, marquant la récurrence de la « meute » comme entité. Cette continuité visuelle crée une reconnaissance immédiate en vitrine, que ce soit dans les multiplexes de Paris, les couloirs du métro ou les arrêts de bus, mais aussi lors des campagnes web et sur les réseaux sociaux.

Les studios Warner Bros. Pictures, spécialiste des blockbusters hollywoodiens, ont orchestré une campagne d’affichage massive, misant sur la saturation de l’espace publicitaire en France lors de chaque sortie. Cette stratégie s’appuie sur des éléments de branding visuel similaires à ceux utilisés par Paramount Pictures pour la saga Mission : Impossible ou par Universal Pictures avec Fast & Furious : la franchise devient un visage, une pose, une atmosphère, et l’affiche tient le rôle d’étendard de ce capital iconique.

Symbolique et codes visuels : décrypter chaque élément #

Le succès dramatique de Very Bad Trip réside dans sa capacité à condenser, sur une simple affiche, l’essence d’une nuit folle aux conséquences absurdes. Chaque composant graphique recèle un sens précis :

- Regards fuyants ou perdus qui trahissent la confusion post-festive et le déni collectif.

- Accessoires improbables : le bébé avec des lunettes de soleil, la tétine emblématique, le tigre domestiqué — animaux, objets et personnages secondaires se greffent à la « meute » sur l’affiche, clin d’œil à l’accumulation d’impossibles rencontrés durant l’intrigue.

- Décors évocateurs, comme les néons de Las Vegas ou les ruelles bondées de Bangkok, étoffant les affiches des suites.

L’ensemble de ces éléments suggère au spectateur l’existence d’un désordre jubilatoire, fusionnant la farce potache du party movie américain avec les références culturelles du burlesque hexagonal. La mise en scène de l’affiche, entre tragique post-soirée et humour noir, fait écho aux choix de Todd Phillips : dénoncer les rituels masculins et la bêtise de la transgression programmée, tout en la célébrant visuellement.

On retrouve ces indices symboliques jusque dans la palette chromatique : les tons terre et métal, loin du flashy habituel des comédies adolescentes, imposent une atmosphère de lendemain douloureux. Cela contraste avec les campagnes de Judd Apatow (producteur de En cloque, mode d’emploi), qui misaient sur des visuels pastel et rassurants. Ainsi, Very Bad Trip impose une identité graphique intransigeante, à la fois fidèle au genre et ironique dans son traitement.

Des affiches différentes pour une communication mondiale #

Le travail d’adaptation des affiches à l’international met en lumière la puissance de la marque Very Bad Trip mais aussi la finesse de son marketing. Pour toucher les publics de France, Allemagne, Japon ou Brésil, les affiches ont été retouchées ou repensées, apportant localement :

À lire Streaming en France en 2026 : tendances, défis et évolution du marché

- Traduction et adaptation du titre : « Very Bad Trip » en France (au lieu de « The Hangover »), « ¿Qué pasó ayer? » en Amérique latine, « Las Vegas Parano » dans certaines rééditions internationales en Espagne.

- Ajout d’éléments culturels, par exemple le remplacement du fond Las Vegas par le skyline de Bangkok pour Very Bad Trip 2 en Thaïlande.

- Variante dans le choix des slogans ou sous-titres pour mieux correspondre à l’humour local ou aux sensibilités légales.

Malgré ces différences, le design conserve son socle fondamental : le trio, l’accessoire insolite et l’arrière-plan minimaliste. Ce compromis facilite la circulation transnationale de l’image, tout en évitant les écueils d’une communication trop standardisée qui aurait effacé la saveur du contexte.

L’affiche française, devenue un objet référent dès 2009, a permis une mémorisation rapide – pour preuve, le maintien du choix de police, la persistance de la composition et le recyclage de certains gimmicks visuels dans les campagnes suivantes. Cette rationalisation stratégique a propulsé la franchise à un niveau de visibilité comparable à celui de Star Wars ou de Jurassic Park sur le marché hexagonal des produits dérivés et du cinéma de masse.

L’art du teasing : comment l’affiche promet une expérience inoubliable #

Au-delà de leur efficacité informative, les affiches Very Bad Trip excellent dans l’art du teasing visuel, générant un bouche-à-oreille quasi instantané. Les studios ont misé sur :

- Effet de contraste : superposition de la fête (accessoires festifs, néons) et du pathétique matinal (visages défaits, regards vides).

- Slogans-choc ou punchlines, tel que « Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas » (variante du célèbre dicton américain), inscrits en lettres capitales blanches ou rouges.

- Indices graphiques sur la nuit passée : marque de rouge à lèvres, bandages visibles, bouteille de whisky à demi cachée.

Cette stratégie fait de l’affiche un objet de curiosité, transformant le simple passant en spectateur potentiel. La « gueule de bois » est non seulement une promesse narrative, mais devient un élément visuel récurrent, jusqu’à influencer la communication des bars à cocktails ou des événements liés à la « nuit urbaine », comme le festival Paris Night Life entre 2011 et 2013.

À lire L’histoire méconnue de l’affiche emblématique d’Intouchables

La tradition du teasing par l’affiche, héritée des blockbusters Marvel/Disney, se métamorphose ici en une invitation à la transgression. Les premières images, diffusées lors du Comic-Con San Diego de juin 2009, étaient déjà construites pour titiller la curiosité du public international, préparant le terrain pour des campagnes virales sur Facebook et Twitter. Un cas d’école repris depuis par des franchises comme Project X ou 21 Jump Street, dont les affiches empruntent à Very Bad Trip ses codes de la décomposition visuelle.

Entre marketing et objet culte : l’affiche dans la pop culture #

Depuis plus d’une décennie, les affiches Very Bad Trip ont gagné leurs galons d’icônes de la pop culture. D’abord outils de promotion, elles se sont peu à peu muées en objets de collection et en supports de mèmes sur les plateformes sociales. L’engouement critique et populaire pour l’univers graphique de la saga se matérialise par :

- Des ventes massives d’affiches originales sur Rakuten Marketplace, Etsy et lors de salons du cinéma comme le Salon du Vintage de Paris 2020 : certains tirages rares s’arrachent à plus de 250€ l’unité.

- Une omniprésence dans les chambres étudiantes, bars à thèmes et festivals de films comiques en France et en Europe de l’Ouest.

- L’utilisation détournée de certains motifs (lunettes de soleil de Alan, pose du trio, bébé dans un sac kangourou) sur des t-shirts, mugs et goodies, générant une économie parallèle estimée à plus de 900 000€ de revenus additionnels par Warner Bros. Consumer Products depuis 2014.

Plusieurs scènes de la culture web – de Reddit à TikTok – récupèrent les visuels pour les transformer en parodies politiques ou sociétales, accentuant le phénomène de viralisation.

L’analyse des chiffres d’audience et des interactions sur les réseaux démontre la capacité du visuel à fédérer des communautés entières autour de la licence, dépassant de loin le simple cadre du cinéma. L’affiche, initialement utilitaire, devient un vecteur de mémoire collective. Le succès perdure depuis la sortie du premier opus en 2009, réaffirmé par le lancement récent de produits dérivés lors du Comic Con Paris 2024. Ce statut d’objet culte, à la croisée de l’outil marketing, de l’icône esthétique et du témoignage générationnel, fait de l’affiche Very Bad Trip un exemple magistral de la porosité entre art publicitaire, storytelling visuel et engagement culturel.

À lire L’Affiche de The Truman Show : Analyse de l’Art et de la Symbolique

Plan de l'article

- Affiche Very Bad Trip : Analyse d’un phénomène visuel et culturel

- Le rôle décisif des affiches dans la notoriété de la franchise

- Symbolique et codes visuels : décrypter chaque élément

- Des affiches différentes pour une communication mondiale

- L’art du teasing : comment l’affiche promet une expérience inoubliable

- Entre marketing et objet culte : l’affiche dans la pop culture